ヘラ絞りのやり方

ヘラ絞りについて、弊社ホームページの「ヘラ絞りって何?」でもご紹介しているのですが、なかなか文字だけでは分かりづらい部分もあると思いますので1ケの品物を例に、写真を交えながらご紹介していきます。まずは品物に合わせて、材質・板厚を選びます。そして、シャーリングマシーンと呼ばれる機械で金属を切断していきます。今回の場合はSPC(鉄)のt1.0(板厚1.0mm)を使用していきます。

任意の大きさに切断した後はサークルシャーという機械で丸く切断します。

丸く切った材料を、型を取り付けた絞り台に取り付けます。

取り付けた材料をヘラ棒という工具で型に慣らしていくのですが、金属と金属が摩擦してカジルのを予防するのに、石鹸と油を材料に塗布します。なので、絞っている最中は油と石鹸がまじった独特なニオイがします。

今回の品物を作るのに4種類のヘラ棒を使用します。ヘラ棒の選択は形状・材質・大きさをみて様々な種類を使い中には10種類以上使うこともあります。

左からヘラ棒A・B・C・Dと仮に呼称。工程ごとに使用します。

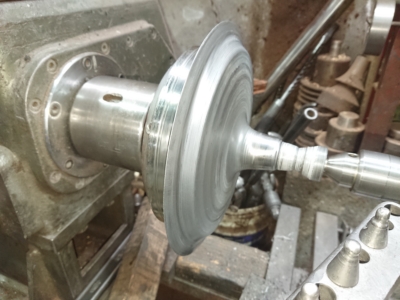

まずは、1工程目ヘラ棒Aを使い全体的に型に慣らしていきます

写真を見て分かる通りこの品物は先端が先細りしてる形状なので細い部分を何度も撫でていると材料が薄くなって付け根の部分や先端が切れてしまう事があるので手際よく型に慣らします。

失敗例

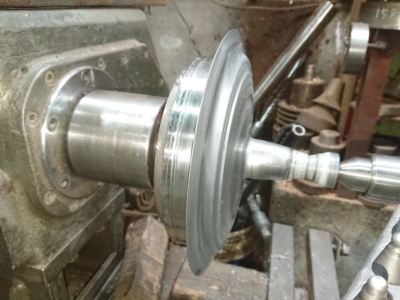

2工程目、ヘラ棒Bを使い先細りの根本部分と溝の部分を型に慣らしていきます。

右が1工程目、左が2工程め。1工程めに比べ輪郭がしっかりと出てきています。

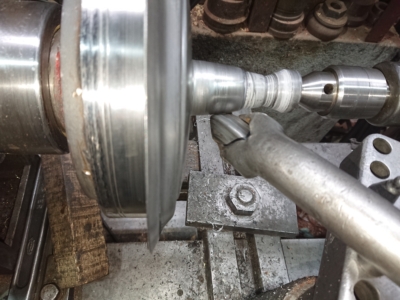

3工程目、ヘラ棒Dを使い先細りの根本部分と溝の部分を撫でていきます。ヘラ棒Bに比べ先端がより鋭角になっている為、角度がある所には使いやすいのですが、鋭角な分、材料に大きく力がかかってしまうので材料を薄くしたり破断の可能性が出てくるので慎重な力加減が必要となってきます。

ヘラ棒Cを使い、ヘラ目を消していきます。ヘラ絞り加工にはヘラ目と呼ばれる同心円状のスジが出来ます。これを平らなヘラ棒でなぞり消していきます。(ヘラ目をわざとアジとして残す加工も有ります)

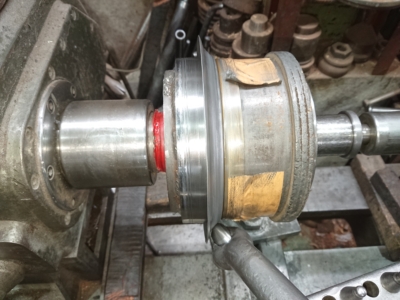

4工程目、押しコップ(材料を押えている部分)を変えてストレートの部分を絞ります

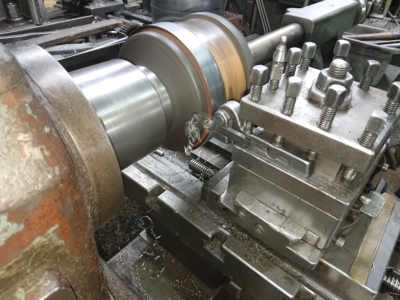

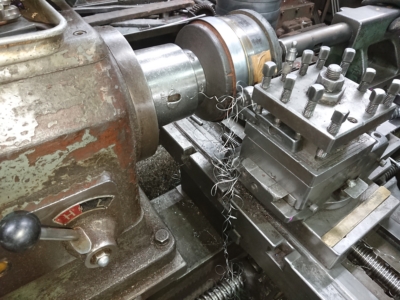

5工程目、寸法を揃える為、旋盤(金属を削る機械)でけずります

6工程め、絞りに戻り真ん中の部分をクビレさせます。

7工程目、末端部分を内側にカールさせて絞りは以上となります。

8工程目、上部にプレスで溝を付けて完成です。

この品物は地球儀の台座で埼玉県にある株式会社渡辺教具製作所様の品物で国内随一の地球儀メーカー様です。地球儀お求めの際は是非是非。

渡部教具様ホームページ:http://blue-terra.jp